La migración genera un debate político y social que encauza estrategias diversas. La tensión entre los que algunos gobernantes llaman “amenazas a la seguridad” y el respeto a los derechos humanos empuja a medidas más restrictivas o laxas dependiendo si gana el pulso la idea de securitización (los inmigrantes son un “peligro” para la soberanía del país de acogida) o la de solidaridad, sin perder la economía como factor de fondo.

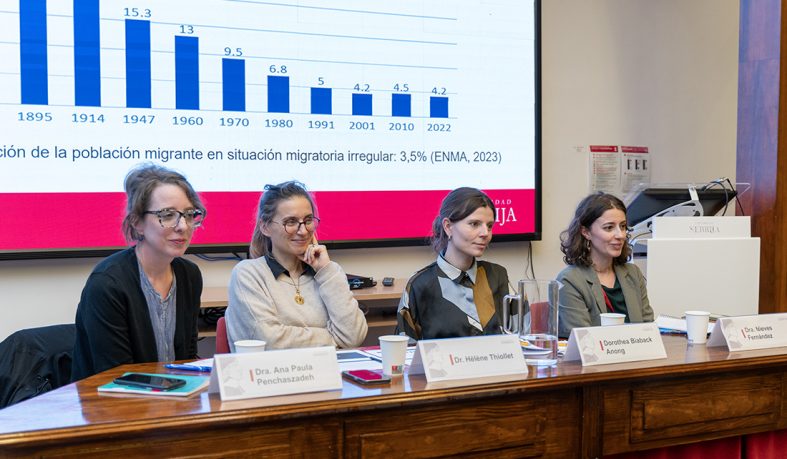

De paradigmas emergentes y gobernanzas de migración trató una nueva jornada organizada por Diego Acosta y Nieves Fernández Rodriguez, director y coordinadora de la Cátedra Global Nebrija en Migraciones y Derechos Humanos. Las investigadoras y profesoras visitantes de Nebrija Hélène Thiollet (Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia -CNRS-) Dorothea Biaback Anong (Universidad Humboldt de Berlín y Mercosur) y Ana Paula Penchaszadeh (Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-) analizaron las dinámicas y las políticas migratorias nacionales y regionales desde un enfoque multidisciplinar.

Que la migración es “una preocupación cada vez más explícita” en la política exterior, con una mayor presencia en los medios de comunicación y en los debates políticos, es una realidad que destacó Hélène Thiollet. En un proceso de “migrantización de la diplomacia” que involucra a todo tipo de actores, defendió como “crucial” la adopción de perspectivas “no occidentales y descentralizadas”.

El doble uso de la migración

Ante el fenómeno de la migración, que representa “tanto un medio como un fin” de la diplomacia, Thiollet apeló a mirar más allá del interés estratégico. “La diplomacia migratoria replantea críticamente el concepto de Estado, la soberanía, la violencia y el orden internacional”, adujo.

Em este sentido, recordó el doble uso de la migración: para objetivos diplomáticos no relacionados con la migración y para controlar la migración (inmigración, emigración, asilo, y exilio) que involucra tanto a diplomáticos y Estados como a actores no estatales (ONG, diásporas, empresas e incluso mafias).

De la primera variante, la analista del CNRS citó las áreas de libre mercado y libre circulación, el uso de Rusia y Bielorrusia de la “ingeniería migratoria” en Polonia o Finlandia “para desestabilizar la Unión Europea” o las prohibiciones de visado. La segunda opción, la conforman los acuerdos bilaterales de trabajo o las políticas de compromiso con la diáspora.

Las medidas globales que no son vinculantes en determinados países, las coerciones, los chantajes e incluso las muertes en la frontera como medida de disuasión son, en su opinión, un claro ejemplo de lo que se conoce como giro soberano, la aplicación de políticas restrictivas en migración. Los datos de Naciones Unidas son claros en este sentido. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su Proyecto de Migrantes Desaparecidos cifró en más de 63 000 las muertes y las desapariciones en las rutas migratorias de todo el mundo entre 2014 y 2023.

El modelo africano

En su presentación, Dorothea Biaback Anong exploró la gobernanza de la migración en tres regímenes distintos para la libre circulación intrarregional: la CEDEAO (África Occidental), el Mercosur (América del Sur) y la UE (Europa). Según la investigadora de la Universidad Humboldt, las teorías sobre políticas migratorias basadas en experiencias europeas no captan “plenamente” las dinámicas en otras regiones del mundo. En concreto, en los marcos de libre circulación, “África es el modelo que se debe seguir, no Europa” donde la seguridad, la economía, la cultura y los derechos “son herramientas útiles, pero se desarrollan de manera esencialmente diferentes a lo que sugiere la literatura centrada en la UE”.

Dos grupos regionales

Por último, Ana Paula Penchaszadeh, en su análisis del uso político de la migración en los países del Mercosur, en concreto en Chile y Argentina y en el contexto del éxodo venezolano, distinguió dos etapas de la gobernanza migratoria sudamericana en el siglo XXI que reflejan los paradigmas “en pugna” de los derechos humanos y el securitario: la liberalización de las políticas migratorias (autonomía regional y dismorfismo) y la gobernanza migratoria excluyente (isomorfismo y securitización). Ambas están separadas por el comienzo de la crisis migratoria venezolana (2014) y los pactos globales y la pandemia.

La analista de la Universidad de Buenos Aires se preguntó si existe un abandono de la gobernanza migratoria y expuso la experiencia de dos grupos regionales en materia migratoria: el Grupo Atlántico + Colombia (Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia) “con la búsqueda de mecanismos alternativos de protección y regularización a largo plazo, con una vinculación de migración y desarrollo” y el Grupo Andino (Chile, Ecuador y Perú), “con la implementación de visados y programas de regularización de corto plazo, militarización de fronteras y usos políticos de la xenofobia”.

Texto: Javier Picos / Fotos: Zaida del Río.