Autor: Juan Lázaro Betancor

Estoy en casa y tengo clase. Dicho esto en otra época, se entendería que se trata de una clase particular o algo similar. No es así, sin embargo. Los tiempos han cambiado.

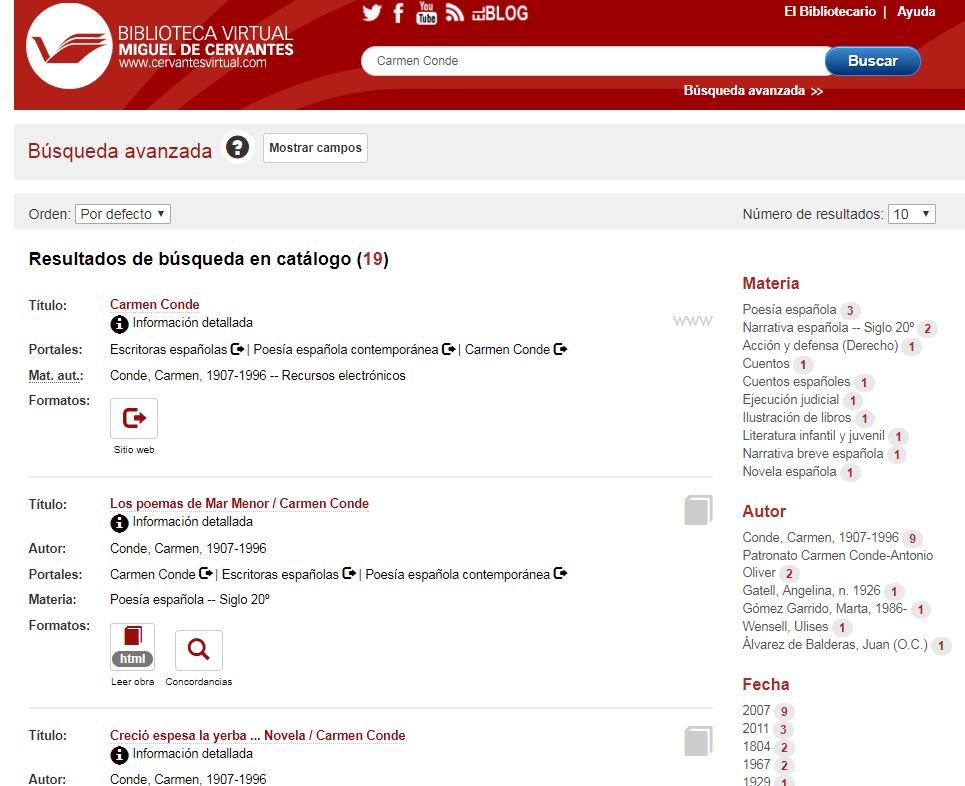

Enciendo el ordenador. La pantalla empieza a parpadear mientras va abriéndose el sistema operativo hasta que por fin todo queda en calma y el fondo de pantalla muestra la foto de un paisaje de un viaje reciente. Abro el navegador de internet. Pincho en una pestaña. El fogonazo no tarda en llegar y todo se llena de color en un instante. Hola, Blackboard.

Conozco los siguientes pasos perfectamente, así que no dudo en la ruta que debo seguir una vez que introduzca mi nombre de usuario y mi contraseña: seleccionar la asignatura, en el menú que me aparezca a la izquierda tendré que abrir ‘Videoconferencias’, y después, ‘Sesiones programadas’. Sí, tengo una dentro de media hora. Pero hoy yo seré el profesor. Y será la primera vez que eso me ocurra.

Los colegas que ya han pasado por la experiencia de impartir clase online coinciden en decirme que al principio resulta muy desasosegante dirigirse a una especie de túnel al final del cual, en teoría, hay vida esperándote, o que es como si estuvieras clamando en un desierto informático, una noche cerrada entre la cual ojos que no ves te observan. Pero ahora mismo lo que realmente me preocupa, lo que sin duda me aterra, son los aspectos técnicos de la cuestión. Por favor, hada protectora de la red de redes, haz que el PowerPoint se cargue correctamente y que la conexión funcione sin problemas durante las próximas dos horas. Me he asesorado todo lo posible, he tomado buena nota de los consejos de los compañeros de Sistemas informáticos y de la atención permanente de Global Campus, que incluso me han facilitado los datos de contacto del soporte de E-Learning Media por si sucediera algún imprevisto.

Allá vamos. Diapositivas subiéndose. Proceso finalizado con éxito. Las compruebo. ¡Horror! Me he equivocado de archivo. Vuelvo a empezar, a falta de pocos minutos. El pulso ya no es el que era; ahora percibo el bombeo de la sangre, un caballo galopa por mi interior. Empiezan a aparecer en el chat los primeros alumnos. Esto va a comenzar en breve y no hay marcha atrás posible. Reviso por enésima vez que el ángulo de la cámara es correcto y que la luminosidad es la adecuada. Un postit pegado a un lado del monitor me recuerda sin descanso que debo grabar la sesión. Sólo me queda esperar unos instantes, que dan para que me venga a la cabeza aquella famosa máxima de Julio César sobre la suerte y para una última conjura personal. No sé qué pasará cuando empiece la clase, pero, como oyente que he sido antes de clases online, dos cosas sí tengo clarísimas: pienso “mirar” a los alumnos —al ojo de la cámara, no a la pantalla con la teoría— y mostrar un entusiasmo parecido al que procuro poner en las aulas presenciales. Esos nombres que veo escritos en el chat son personas. Están ahí. No tengo la sensación de que estén tan lejos como me habían asegurado.

—Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera videoconferencia de Desarrollo e Integración de Destrezas Comunicativas.

La clase ha comenzado.

Todo va transcurriendo con normalidad. Percibo que fluye la comunicación con los alumnos, o eso me parece. Les pregunto mucho a la par que explico, intentando que reflexionen y discurran, igual que hago en el aula, donde además suelo chocar los cinco con aquel que dé una respuesta relevante; de repente se me ocurre un choque de manos virtual: alzo la mano y la dirijo hacia la cámara como si fuera un choque de carne y hueso. Aparece en el chat el emoticono de una cara sonriente.

Lo que no había tenido en cuenta es que estamos a principios de noviembre y son las cinco y media de la tarde. Eso quiere decir que oscurece pronto por muy soleada que esté la tarde. Noto con estremecimiento que la habitación se está quedando a oscuras. Estaba sólo con luz natural, porque ni el flexo ni la lámpara del techo iluminaban bien. Ahora echo de menos la luz general, y el interruptor no está lo que se dice a mano precisamente; de hecho, me resulta tan imposible vencer la distancia que me separa de él que tengo la impresión de que si el interruptor estuviera en las Islas Feroe me sería más fácil pulsarlo. Así que es definitivo, estoy casi a oscuras en plena videoconferencia, aunque al menos se me distingue algo con la luz de la pantalla. Consigo abstraerme. Falta muy poco para concluir.

—Muchísimas gracias por vuestra atención. Sigo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Nos reunimos de nuevo aquí dentro de cinco días.

Parar grabación. Clic. Todo ha terminado.

Me echo para atrás en la silla y me recuesto, exhausto. Me brota una sonrisa de satisfacción. Me doy cuenta de que he disfrutado muchísimo.

Juan Lázaro Betancor

Profesor del Centro de Estudios Hispánicos y del Máster de Didáctica de ELE