La Real Academia de la Historia nació en pleno siglo XVIII, al amparo de las ideas ilustradas. La formación de sus colecciones bibliográficas y documentales son fruto del trabajo de investigación y de las donaciones de los académicos, así como de donaciones públicas y privadas a lo largo de tres siglos. Todas estas fuentes están al servicio de los historiadores del siglo XXI que estudian la historia de España y de lo que fue la América hispánica. La Biblioteca, de valor incalculable, alberga códices medievales, incunables y miles de libros raros y antiguos.

La biblioteca digital está en proceso de crecimiento y va incorporando progresivamente los documentos y libros más importantes de la Real Academia, así como las publicaciones y trabajos resultantes de su labor investigadora.

Participa en los proyectos del Ministerio de Cultura para la promoción del Patrimonio Bibliográfico Español. Entre esos proyectos está la creación y promoción de repositorios que hacen más visible y accesible nuestro patrimonio. Asimismo, colabora con dos grandes portales de patrimonio digital, el portal español Hispania y el portal europeo Europeana.

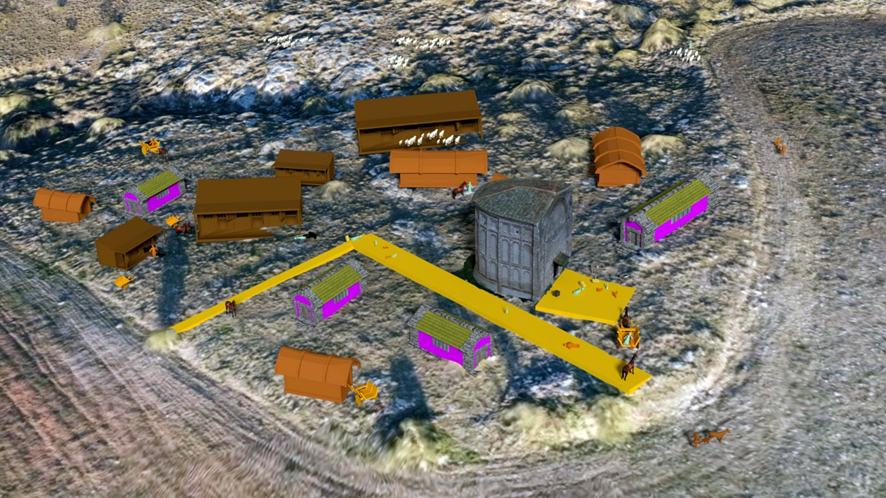

En la página principal de la web de la Real Academia de la Historia (RAH) encontramos junto a otros recursos el acceso a su Biblioteca Digital.

Imagen: Página principal de la RAH. Fuente: RAH

Iniciamos el recorrido por la Biblioteca Digital. Desde la Presentación, un banner muestra las obras más destacadas de reciente incorporación. Una breve reseña nos introduce en el origen de este proyecto de la RAH, facilitando el enlace de los portales mencionados, Hispania y Europeana, en los que está integrada.

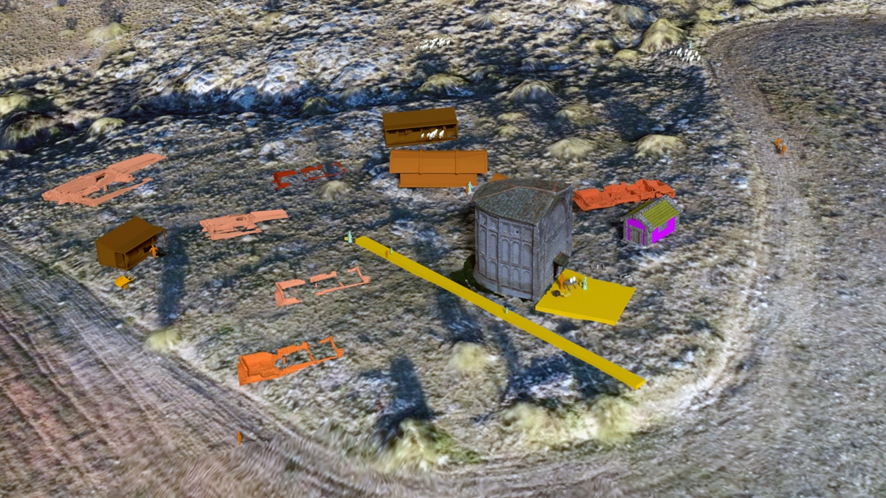

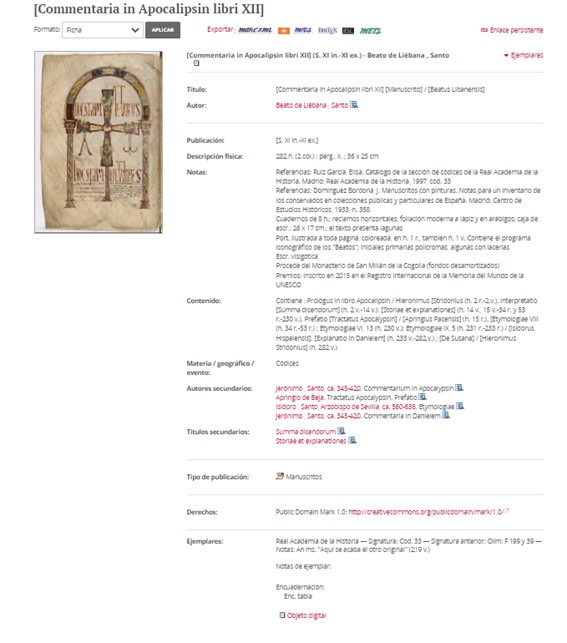

Si seleccionamos cualquiera de las imágenes del banner, accedemos a la descripción del documento y al enlace que permitirá la visualización del objeto digital. La descripción del documento incluye: título, autor, fecha, descripción física, notas, detalles del contenido, materia, autores secundarios, títulos secundarios y signatura. Esta última identifica el documento con números y letras dentro de la colección. La visualización facilita enlace permanente a cada imagen, permitiendo verla ampliada o en miniatura, girarla y descargarla.

Imagen: Vista de la descripción del documento seleccionado. Fuente: RAH

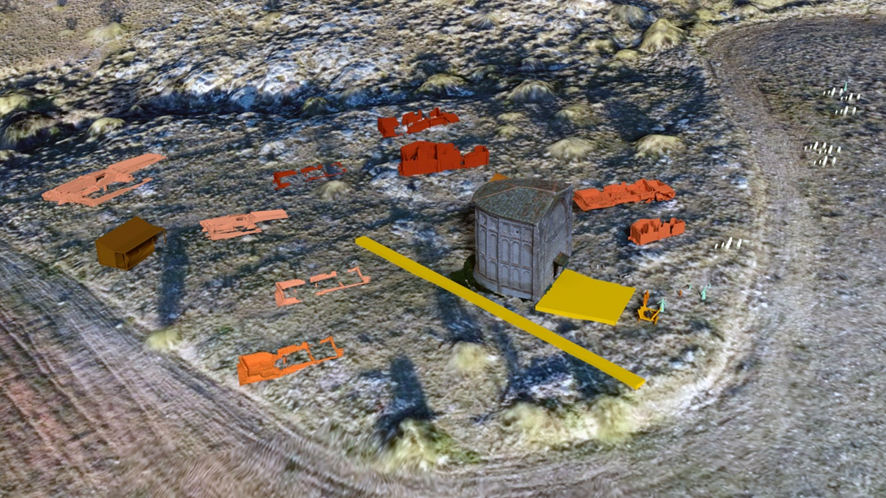

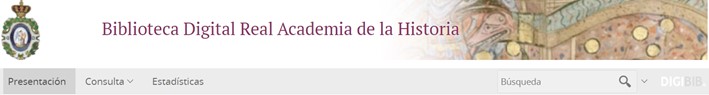

Si nos centramos en el menú superior de la Biblioteca Digital, a primera vista localizamos un buscador para búsquedas simples.

Imagen: Vista menú superior de la Biblioteca Digital. Fuente: RAH

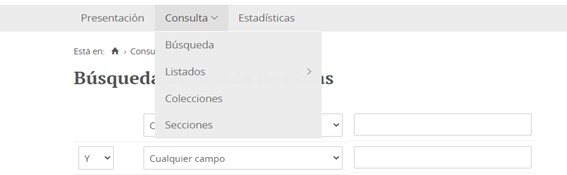

A continuación, al abrir el desplegable de Consulta, encontramos varias opciones.

Imagen: Vista del desplegable Consulta. Fuente: RAH

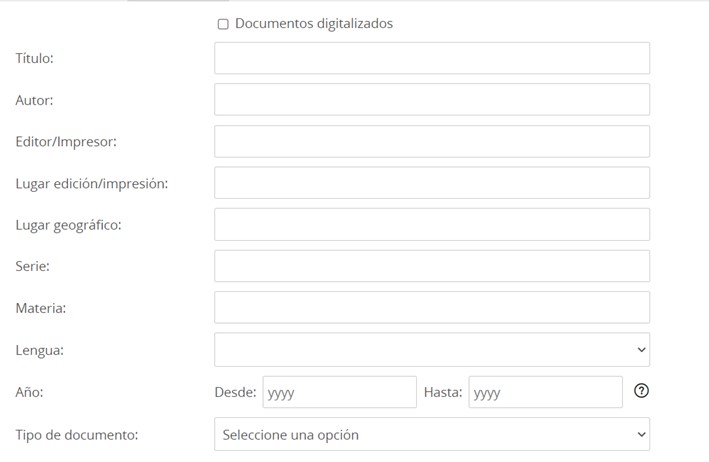

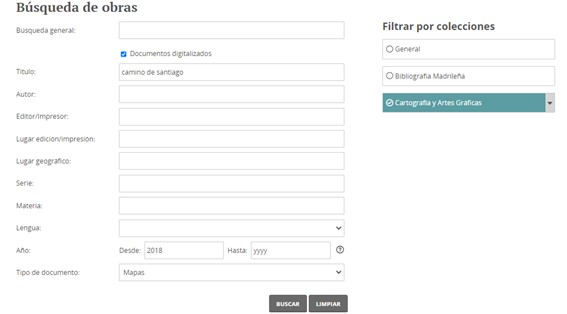

En Búsqueda podremos precisar más datos sobre el documento que buscamos. La combinación de los campos según nuestro gusto servirá de estrategia de búsqueda.

Imagen: Vista de posibles campos que rellenar para la búsqueda. Fuente: RAH

Desplegando el tipo de documento, vemos que los documentos están clasificados por ilustraciones y fotos, libros, manuscritos, mapas, vídeos y diapositivas, con la posibilidad de elegir ‘otros’ cuando no tenemos clara la naturaleza del documento que buscamos y dichos filtros no nos sirven.

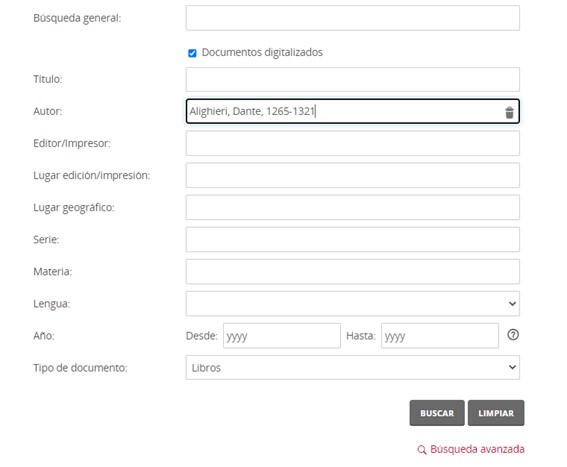

Si estuviéramos buscando alguna obra, por ejemplo, de Dante, podríamos hacer la siguiente búsqueda:

Imagen: Búsqueda. Fuente: RAH

Obtendríamos un único resultado:

Imagen: Resultado de búsqueda. Fuente: RAH

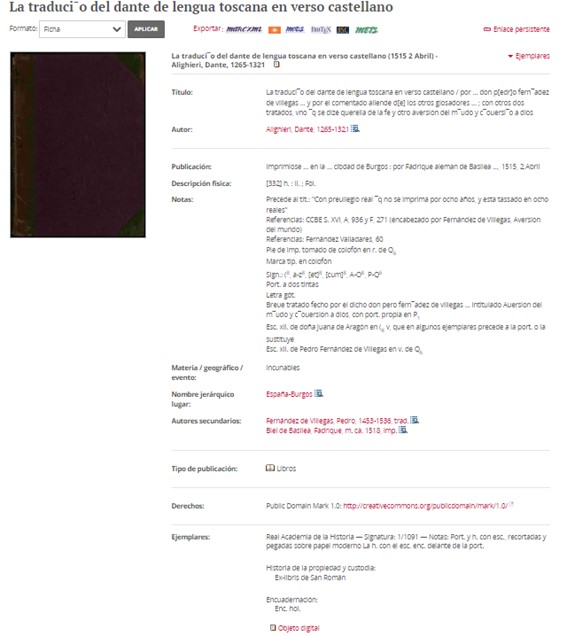

También podemos filtrar por colecciones:

Imagen: Vista de filtros por las distintas colecciones. Fuente: RAH

Por ejemplo, realizamos búsqueda de algún mapa sobre el Camino de Santiago en la colección cartográfica:

Imagen: Búsqueda filtrando por colección. Fuente: RAH

En búsqueda avanzada se combinan los operadores booleanos (Y, O, NO) con los términos correspondientes a los siguientes campos desplegables: título, autor, editor/impresor, lugar edición/impresión, serie, materia, año, signatura, ISBN (número internacional normalizado que identifica una monografía o colección monográfica), ISSN (número internacional normalizado que identifica una revista), Depósito Legal, lengua, etc.

Imagen: Vista de búsqueda avanzada mediante operador booleano. Fuente: RAH

También se facilita la consulta por Listado alfabético de títulos y de autores:

Imagen: Vista de listado alfabético de títulos. Fuente: RAH

Imagen: Vista de listado alfabético de autores. Fuente: RAH

Para búsquedas en colecciones pinchamos en cualquier colección y accedemos a listados alfabéticos de documentos, con la posibilidad de seleccionar un orden preferente: por título, autor, fecha o relevancia.

Imagen: Vista de las colecciones. Fuente: RAH

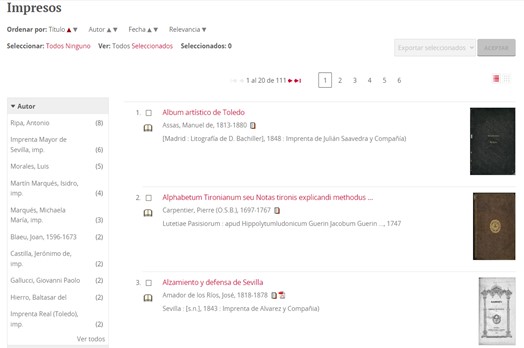

Por ejemplo, escogemos Impresos, y seleccionamos el orden alfabético por títulos.

Imagen: Vista de las posibilidades que ofrece la selección de obras impresas. Fuente: RAH

En el margen izquierdo se ofrecen también clasificaciones de los documentos: por Autor, Materia, Periodo, Lengua y Sección. Constatamos que la colección de impresos está configurada por 111 documentos, los cuales se encuentran integrados en la denominada sección general.

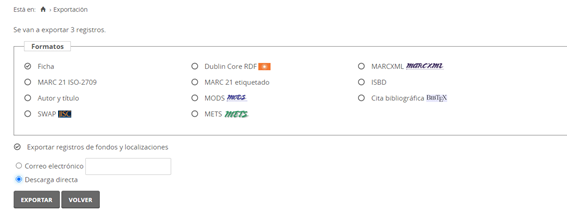

Si queremos exportar los registros que nos interesan, los seleccionamos con el formato que deseamos, precisando su localización o no, y los enviamos a nuestro correo electrónico o, mediante una simple descarga, los visualizamos en Bloc de notas.

Imagen: Vista de formatos posibles para la exportación de registros. Fuente: RAH

En cuanto a las Secciones de la Biblioteca Digital, cabe decir que hasta el momento sólo se visibiliza como tal la denominada Bibliografía madrileña, cuando extendemos el desplegable Consulta. El procedimiento de búsqueda de documentos de temática madrileña será el mismo ya descrito.

La Biblioteca Digital de la RAH proporciona el acceso a las Estadísticas que ofrecen los últimos datos sobre los fondos incorporados hasta el momento, procedentes prácticamente en su totalidad, salvo alguna excepción, de la propia Biblioteca de la RAH. Se cuantifican los distintos tipos de materiales, destacando en número los documentos manuscritos.

Se cuantifican los objetos multimedia incorporados y su tipología. Así como las diversas colecciones, de las cuales destaca el fondo general, por encima de la Cartográfica y Artes Gráficas, la Bibliográfica Madrileña y alguna colección particular.

Las estadísticas aportan datos relevantes como el rango de fechas de los documentos, desde los más antiguos a los más modernos. De esta manera nos hacemos una idea de cómo la Biblioteca Digital va incrementando su fondo.

Imagen: Vista en estadísticas de los rangos cronológicos de documentos. Fuente: RAH

Como veis, la Biblioteca Digital de la RAH es de fácil consulta y de interés multidisciplinar. Os animamos a consultarla y disfrutar de su rico patrimonio documental.

Teresa Alcalde

Servicio de Biblioteca