Los cuentos infantiles están llenos de magia. Esta va más allá de sus contenidos fantásticos o de su invitación a hacer volar nuestra imaginación y llevarnos a lugares impensados. En este artículo hablaremos del poder metafórico de los cuentos y su magia de sanación.

Puede sonar esotérico y misterioso, pero hay mucho de ciencia en el hecho de que la narrativa nos puede ayudar a trabajar emociones, a resolver conflictos o tratar temas complejos, tanto a los niños como a los adultos.

Bien explica Schiavello1: “Los sujetos somos narradores y re-escritores permanentes de historias”. La identidad es básicamente una cuestión de narrativa y nuestra vida se organiza como una novela que conforma nuestra realidad psíquica. Las narrativas intervienen en la construcción de nuestra identidad, modelan nuestra interpretación de los acontecimientos y organizan la experiencia de la humanidad.

Uso de los cuentos en psicoterapia. ¿Por qué funcionan?

Hay dos mecanismos descritos por el psicoanálisis que explican por qué la narrativa es una herramienta tan poderosa a la hora de tramitar emociones complejas. Estos son la proyección (la cual se da como consecuencia de la identificación con la trama o con las características de los personajes), que sucede a la vez con una separación de la realidad. La proyección permite que la persona pueda depositar sus emociones, miedos y pensamientos en la historia. La separación de la realidad disminuye o elimina la angustia que el problema genera. Así, la persona observa la situación desde “afuera” y la relaciona con su propia experiencia.

Para el niño es mucho más fácil comunicarse a través de la fantasía y el juego, las cuales le son familiares y atractivas. Se aleja del problema y lo despersonaliza, de manera que no afecta su propia identidad, pero a la vez toma responsabilidad al encontrar soluciones2.

Escribir es una recomendación terapéutica frecuente. La creación artística o el juego alrededor de una historia también tienen el mismo efecto. Se trata de la simbolización de lo que la historia representa; pasar las palabras y los pensamientos por el filtro de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Literalmente, incorporarlos; y al incorporarlos los asimilamos y los trascendemos. Castillo2 señala que al contar a extraños nuestras historias personales nos libramos de ellas y las convertimos en pasado, y esto nos permite comenzar a diseñar un futuro a nuestro gusto.

El enfoque narrativo tiene varias ventajas. De Pablo3 cita algunas de ellas:

- Ayuda a exteriorizar el problema.

- Permite que el niño use el lenguaje no verbal a través de sus juegos, dibujos, relatos y cuentos.

- Es posible representar conflictos que pueden ser abordados con una perspectiva “fuera del problema”, proyectada en los personajes y situaciones de la historia.

- A la vez, “saca” al niño como foco del problema, que traslada a las relaciones y a la situación, lo cual hace más sencillo su abordaje y protege la identidad del niño.

Estudios han encontrado que al aplicar cuentos infantiles en grupos escolares, se observa una mejora significativa en conductas disruptivas, que abarcan desde la poca integración a las actividades hasta la agresividad con otros.4

Al usar este tipo de producciones, el terapeuta o educador no apela al razonamiento del sujeto, sino a su imaginación o sensibilidad, accediendo al conocimiento o a la reflexión de un modo indirecto. En su dimensión metafórica, un relato se convierte en una analogía a otro. Así, una historia sobre una familia que va de vacaciones, puede ser modelo de valores como amor, colaboración, trabajo en equipo, entre muchos otros. Aquí, las metáforas no son un fenómeno meramente lingüístico, sino que funcionan como puente entre las experiencias y su representación mental, que incluye pensamientos, sensaciones y emociones. Son la vía por excelencia para incorporar creencias y valores, así como para simbolizar y crear nuestra comprensión del mundo5.

“En el cuento son las palabras de otro las que le muestran al niño una forma de comprender la realidad, es por esto que el infante se identifica con el relato a la vez que se sorprende6”.

Los cuentos infantiles como herramientas para padres y cuidadores

Los cuentos se pueden usar, como señalamos, para educar y transmitir valores.

El cuento infantil se usa como recurso pedagógico, debido a particularidades como su brevedad, la capacidad para inculcar valores, que son parte del acervo cultural de la comunidad, y el uso de las imágenes simbólicas que ofrecen una explicación del mundo social. Este tipo de recursos permiten fomentar vínculos afectivos, a la vez que ofrecen modelos de conducta y favorecen el desarrollo ético4,7.

Pero no tiene que quedar exclusivamente para el uso de los psicólogos o educadores. Los padres y cuidadores pueden echar mano de los cuentos infantiles, siendo una vía segura para abordar ciertas problemáticas coyunturales. Así, si nuestros niños están viviendo un cambio o si manifiestan modificaciones repentinas en sus conductas que pueden ser dañinas para ellos mismos u otros, una manera efectiva para que puedan elaborar y solucionar estas situaciones es utilizando cuentos con contenidos relacionados.

Los cuentos constituyen un complemento eficaz para trabajar con niños, pues estos ponen su fluida imaginación a su propio servicio para salir de la situación problemática. Por otra parte, permiten superar miedos, ya que no implican una amenaza para el niño, captan su interés y fomentan su independencia. Pueden también ser utilizados para eludir la natural resistencia al cambio, e imprimen su “huella” en la memoria, haciendo que la idea expuesta sea más recordable7.

De Pablo3 hace una propuesta sistémica de psicoterapia para niños, en la que la narrativa tiene un rol muy importante, enmarcada en un entorno lúdico, que bien puede incluir cuentos, relatos, narraciones o dramatizaciones; mediante libros, otras personas o con títeres o muñecos. Este autor, en una cita a Freeman y otros, señala que los niños tienen una capacidad sorprendente para resolver sus propios problemas, donde el rol de quien les acompaña es básicamente acceder a su imaginación y a sus conocimientos y colaborar con ellos.

Nuestra invitación es a que tengamos conciencia del poder metafórico de los cuentos y deseamos ratificar que su uso como herramientas no está reservado solamente para los profesionales. Padres y cuidadores podemos echar mano de ellos siempre, y serán grandes aliados para lidiar con conversaciones difíciles, entender emociones y manejar el cambio.

Ahora bien, por esta misma razón, es muy importante también que seamos cuidadosos en la escogencia y supervisión de los contenidos a los que nuestros niños tienen acceso.

Formatos y contenidos digitales

En cuanto a la responsabilidad que al adulto compete sobre la información a la que el niño accede, no está de más decir que cualquier contenido va a tener este efecto metafórico, por lo cual es tan importante que leamos entre líneas y verifiquemos siempre contra nuestros valores primordiales antes de que el niño tenga acceso a él.

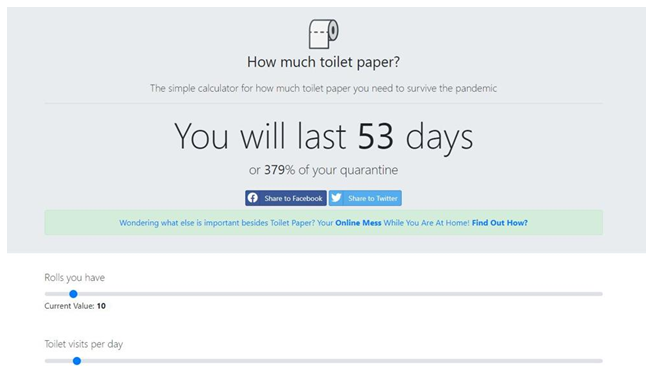

Si bien esto aplica claramente para todo tipo de contenido, deseamos hacer énfasis en el digital, que nos acompaña cada vez más en nuestra vida diaria y además está generando un gran interés en nuestros niños, quienes no solamente hoy en día son receptores de información a través de estos medios, sino que también interactúan y empiezan a convertirse en creadores de contenidos de alto alcance, ayudados por el poder multiplicador de las redes sociales.

Así, ahora es común ver niños incursionando en el mundo de los youtuber o que viven con emoción los videojuegos, que comparten con otros a través de diversas plataformas, por solo citar dos ejemplos de esta nueva manera de comunicación que parece haber llegado para quedarse.

Como ya asomamos en un primer artículo, respaldamos el uso (racional) de la tecnología con fines didácticos, y esta no es una excepción. Muchos beneficios y ventajas se han encontrado en el uso de contenidos digitales para el aprovechamiento de sus mensajes implícitos.

El formato multimedia nos proporciona recursos adicionales que juegan a nuestro favor a la hora de ayudar a nuestros niños a conectar con los contenidos, así como a reflexionar. Es una alternativa de acceso fácil a recursos como la dramatización, y que sustituyen o mejoran el uso de muñecos, títeres u otro tipo de representaciones audiovisuales, que captan la atención del niño y le permiten involucrarse con la historia.

Se ha encontrado que el uso de los formatos audiovisuales, apoyados en las buenas historias y los personajes bien descritos y desarrollados, permiten captar y mantener la atención incluso de los niños más pequeños, que en el formato puramente escrito pueden tomar un poco más de tiempo para involucrarse. Sobre esto, Berdik8 comenta: “Antes se creía que los niños más pequeños no podían comprender una larga narrativa o mantenerse atentos por períodos de tiempo más largos, pero luego, en la década del 2000, comenzamos probando narrativas más formales y nos sorprendimos de que incluso los niños de tres años estaban prestando atención. Y no solo se mantenían comprometidos y atentos, sino que la narrativa les estaba ayudando a aprender y comprender el contenido»8.

Lo anterior lo hemos podido ratificar con nuestros cuentos infantiles, donde historias escritas bajo parámetros descritos para edades de ocho años en adelante, al narrarlos o animarlos en video, captan una maravillosa audiencia de niños de cuatro y cinco años, interesada en detalles de la trama y ávida de interactuar con los personajes.

Otro beneficio de la narrativa a través de la tecnología tiene que ver con la capacidad interactiva de las aplicaciones de hoy en día, donde los niños pueden fungir incluso como co-diseñadores, lo cual les provee una experiencia de empoderamiento. Así, sienten que la tecnología no es algo que simplemente “les es arrojado”, sino que están activamente contribuyendo en la solución del problema8.

Sobre lo anterior se plantea una advertencia importante. Siendo la tecnología en general abstracta y simbólica, es importante que podamos hacer el esfuerzo de basar todo en el mundo real, mezclando interacciones digitales con el mundo real, cara a cara. De manera que el niño pueda conectar ideas abstractas con la exposición a cosas que puede manipular con sus manos: «No solo quieres ver un video de la manzana en el huerto: vas al huerto, recoges la manzana y prueba la manzana. Y eso nunca va a cambiar»8.

El Joan Ganz Cooney Center se ha dedicado desde la década de los 70 a estudiar el potencial educativo de las tecnologías multimedia. Berdik, en un estudio llevado a cabo en el año 20208 bajo el auspicio de este centro, plantea que este potencial se ha incrementado con el avance de la tecnología. No obstante, señala que hay un serio problema del que debemos estar conscientes, ya que las mismas tecnologías que ofrecen acceso a un universo en constante expansión de conocimientos, herramientas y colaboración, también pueden exponer a los jóvenes a contenidos inapropiados, violaciones de privacidad, ciberacoso y torrentes de desinformación.

En respuesta a lo anterior, plantean que para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías es vital la co-visualización y participación de los adultos: «Si podemos dar un paso atrás y dejar de estigmatizar algunas de las novedades, ya sean juegos o la creación videos en YouTube, entonces podemos interactuar con esos nuevos intereses, así como nos hemos involucrado en otras cosas, hacer preguntas a nuestros hijos y tratar de aprovechar los beneficios en las dimensiones sociales y creativas de las cosas que los niños hacen por diversión.”

“Necesitamos pensar cómo construimos y nos abrimos a ese tipo de experiencias y conexiones utilizando la tecnología, en lugar de buscar reemplazarla».

Sostiene también que, si bien es importante tratar de aprovechar lo que es llamado “aprendizaje basado en intereses”, es indispensable proporcionar orientación e instrucción, en primer lugar a los padres, cuidadores y educadores. Se requiere partir de cierto grado de conocimiento y experiencia para realmente catalizar ese aprendizaje y motivación.

El artículo citado cierra resaltando la importancia de la alfabetización mediática. Recalca que nunca ha sido tan importante como en este momento, no solo para los niños, sino para todos, ser capaces de utilizar nuestra capacidad de cuestionamiento crítico para discernir qué información es confiable, cuál es la fuente de la información y cuál es la motivación por la cual accedemos a ella. “Así que ya no es ‘¿Qué medios consumo?’. Es, ‘¿En qué medios participo? y ¿qué generan los medios que comparto en las personas que los reciben?’”.

Nuevamente, una oportunidad para que los profesionales en el área trabajemos en la concientización y en la promoción de la alfabetización mediática, para que contribuyamos a que tanto adultos como niños puedan navegar esta era digital, de manera que aprovechen sus beneficios, a la vez que reducen o eliminan sus riesgos.

Hacemos nuestras las palabras de Berdik y del “Joan Ganz Cooney Center”8: Esperamos que las ideas compartidas en este documento ayuden a informar e inspirar una visión positiva para el futuro, donde los medios y la tecnología se puedan utilizar para promover el aprendizaje y el desarrollo saludable de los niños.

Paula Sicard

Instagram @smallbigtalk

BIBLIOGRAFÍA

- Schiavello, María Gabriela (2020). La eficacia de los cuentos infantiles en la constitución psíquica del sujeto. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://www.aacademica.org/000-007/672

- Castillo L. Iván; Ledo G., Hilda; del Pino C., Yasiel (2012). Técnicas narrativas: un enfoque psicoterapéutico. Norte de Salud Mental, ISSN-e 1578-4940, Vol. 10, Nº. 42, 2012, págs. 59-66. Técnicas narrativas: un enfoque psicoterapéutico – Dialnet

- De Pablo U., Juan M. (2019). Psicoterapia Infantil Sistémica. La integración de diferentes enfoques psicoterapéuticos. Revista de psicoterapia,Vol. 30, Nº. 112, págs. 189-218. Psicoterapia Infantil Sistémica. La integración de diferentes enfoques psicoterapéuticos

- Salinas C., Rosa E. (2021). Programa de cuentos infantiles para disminuir problemas de conducta en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 651 Amiguitos de Jesús – Paita, Perú. Trabajo de investigación. Universidad César Vallejo, Perú. ESCUELA DE POSGRADO

- Villegas B., Manuel y Mallor P., Pilar (2010). Recursos analógicos en psicoterapia (I) metáforas, mitos y cuentos. Revista de psicoterapia, Vol. 21, Nº. 82-83, págs. 5-63. Revista de psicoterapia. 2010, Vol. 21, Nº. 82-83 – Dialnet

- Russo de Sánchez, Ana R.; Galindo M., Jorge I.; Acosta M., Doralis; Cuesta de la Hoz, Gina I.; Salas S., Sandra: Siado B., Darlys C. (2013). Psicoterapia infantil: La Metáfora como técnica de devolución. 1ra edición. Editorial Universidad del Norte. Psicoterapia infantil: La Metáfora como técnica de devolución. on JSTOR

- de Jongh González, Olivia (2017). Psicoterapia infantil: elementos distintivos y propuesta de intervención. Revista Alternativas en psicología, No. 37. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Psicoterapia infantil: elementos distintivos y propuesta de intervención

- Berdik, Chris (2020). Revisiting the Potential Uses of Media in Children’s Education. Future of Childhood Magazine, Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Revisiting the Potential Uses of Media for Children’s Education